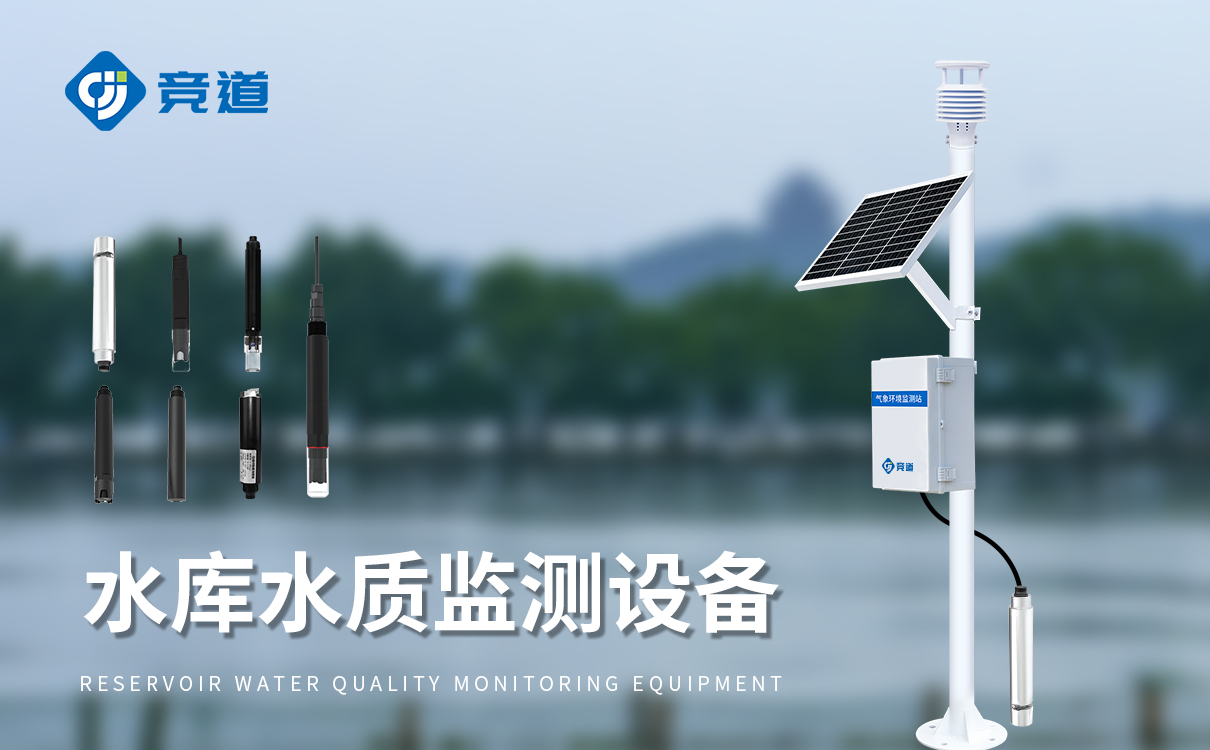

【JD-LSZ05】【竞道科技水质监测设备专业厂家,多参数,多型号,多场景应用的水质监测仪器,厂家直发,支持定制,更多优惠,欢迎议价!】。

南北东西各不同:不同地区水文水质监测站的差异解析

水文水质监测站的建设与运行始终贴合区域自然条件与环境需求,从东北冻土区到南方湿热区,从西北干旱区到东部沿海区,监测站在监测指标、设备选型、运维方式上呈现显著差异,这些差异正是 “因地制宜" 监测理念的直接体现。

一、气候环境决定监测重点差异

不同地区的气候特征,直接影响水质风险点与监测核心指标:

北方寒冷地区(东北、西北):冬季低温冻土是核心挑战,监测站需重点关注 “冰封期水质"—— 冰层覆盖导致水体溶解氧下降,易引发鱼类死亡,因此溶解氧、pH 值监测频次需从每小时 1 次提升至每 30 分钟 1 次;同时,低温会导致传感器精度下降,需选用 - 30℃低温适配型设备(如哈希 LPV 溶解氧传感器),并为采样管路加装电伴热系统,防止冻裂。东北某流域监测站曾因未加装伴热装置,冬季采样管冻结,导致 48 小时数据缺失,升级后实现全年无间断监测。

南方湿热地区(华南、西南):高温多雨易滋生微生物、引发水体富营养化,监测站需强化总磷、总氮、叶绿素 a 等指标监测,部分站点还需加装蓝藻浓度传感器,实时预警水华风险。珠江三角洲监测站更针对台风季特点,在暴雨前增加浊度、悬浮物监测,提前预判雨水冲刷导致的水质恶化,2024 年台风 “泰利" 期间,该区域监测站提前 6 小时发出浊度超标预警,为水厂应急处理争取时间。

东部沿海地区:咸潮入侵是关键风险,监测站需重点监测电导率(反映盐度)、氯离子浓度,当潮位上涨时,监测频次自动加密至每 15 分钟 1 次,同时联动水文站共享潮位数据,精准预判咸潮影响范围。长江口监测站采用 “水质 - 水文" 数据融合模型,可提前 12 小时预测咸潮上溯时间,指导水厂调整取水时段,避免盐度超标水进入处理环节。

二、水文特征导致设备选型差异

各地水文条件不同,决定监测站设备的适配性选择:

西北干旱区(黄河上游、内陆河):水量少、泥沙含量高,监测站需选用抗堵塞采样器(如 WQX-2000 型自动采样器),防止泥沙堵塞管路;同时,因水位波动大(枯水期可能断流),需采用升降式取水装置,根据水位变化自动调节采样深度。塔里木河监测站通过这种装置,在枯水期水位仅 0.8 米时仍能正常取水,避免设备裸露损坏。

西南山区(长江上游、珠江上游):水流湍急、落差大,监测站需加固设备基座,选用高抗冲击传感器(如 Endress+Hauser Turbimax CUS51D 浊度传感器),防止水流冲击导致设备移位;同时,暴雨易引发山洪,需为监测站房加装防洪挡板,海拔较高站点还需考虑防雷设计,西南某山区监测站曾因雷击损坏数据传输模块,升级防雷系统后故障发生率下降 90%。

平原河网区(长江中下游、淮河):水流平缓、河网密集,监测站需采用 “多点采样 + 数据融合" 模式,在同一断面设置 3-5 个采样点,避免局部回流区数据失真;同时,因水体交换慢,需增加化学需氧量(COD)、氨氮等有机污染指标监测,部分站点还需监测底泥污染物释放情况,全面掌握水质变化规律。

三、运维模式适配区域条件差异

各地交通、电力、气候条件不同,催生差异化运维方案:

偏远地区(西北草原、西南山区):交通不便、市电覆盖难,监测站多采用 “太阳能 + 北斗通信" 组合方案,运维周期从常规 15 天延长至 30 天,同时配备远程故障诊断系统,减少人工巡检次数。青藏高原监测站通过这种模式,将年运维成本控制在 5 万元以内,较传统模式降低 40%。

城郊及人口密集区:交通便利、电力稳定,监测站可实现 “每周巡检 + 实时远程监控",运维人员可快速响应设备故障,部分站点还与周边水厂、环保所建立 “就近协作" 机制,设备出现小故障时,协作单位可协助临时处理,缩短维修时间。

沿海高盐雾地区:盐雾腐蚀会加速设备老化,监测站需每季度进行设备防腐处理,选用 316L 不锈钢材质的传感器外壳,同时为站房外墙涂刷抗盐雾涂料,厦门近海监测站通过这种防护措施,设备使用寿命从 3 年延长至 5 年,降低更换成本。

从监测指标到设备选型,从运维方式到风险应对,不同地区的水文水质监测站始终以 “适配区域特点" 为核心,这些差异不仅确保监测数据的精准性与连续性,更让监测站能精准应对区域水质风险,为各地水生态保护提供定制化数据支撑。