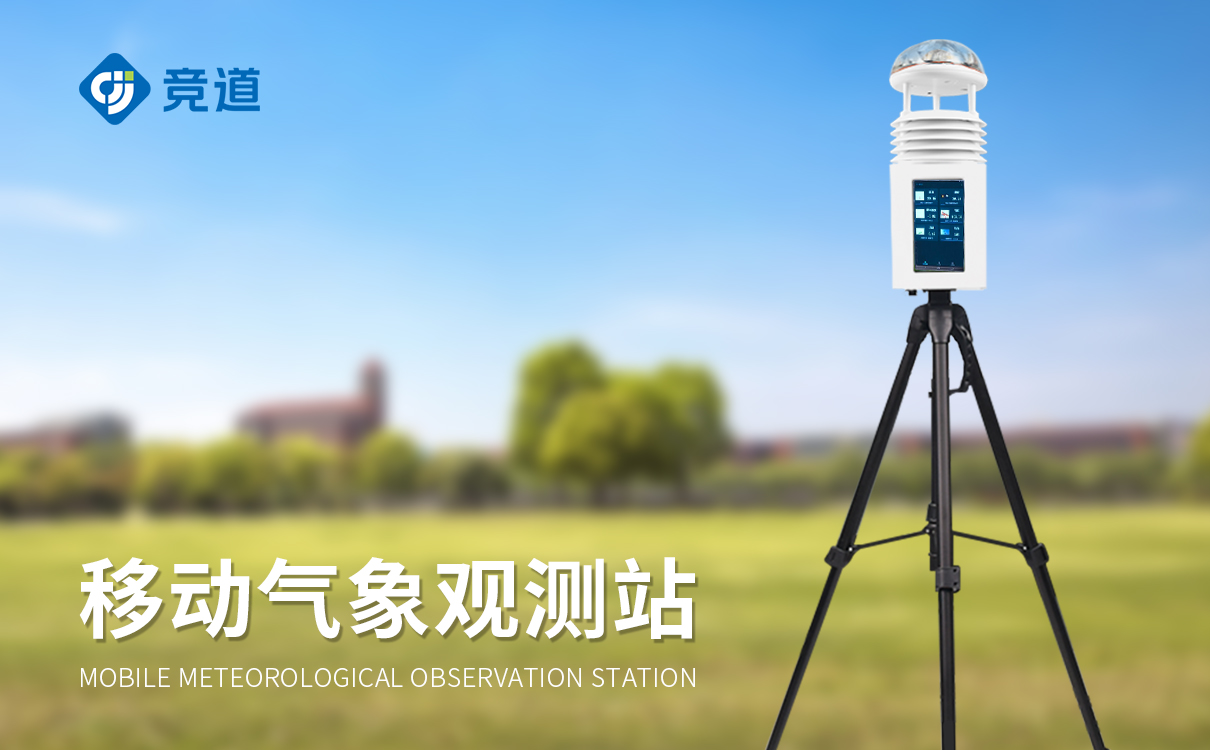

【JD-PQX10】【竞道科技便携式气象监测设备,适用各种应急检测场景,高精度,长续航,高性价比,欢迎垂询问价!!!】。

便携式气象观测仪的数据传输方式有哪些?哪种更稳定可靠?

在便携式气象观测仪的应用中,数据传输的稳定性直接决定了气象监测的有效性。无论是野外科研的连续数据记录,还是应急救灾的实时信息反馈,都依赖可靠的传输链路将传感器采集的温湿度、风速、气压等数据送达终端平台。目前便携式气象观测仪主要采用无线传输技术,常见方式包括蜂窝网络、卫星通信、短距离无线通信三大类,每种方式都有其的技术特性和适用场景。

蜂窝网络传输是应用广泛的主流方案,包括 4G、5G 等公网通信技术。这类方式依托成熟的移动通信基站,具有覆盖范围广、传输速率高(4G 下行速率可达 100Mbps)的优势,能实时传输高清数据和视频流。设备通过内置 SIM 卡接入网络,支持 TCP/IP 协议,可直接将数据上传至云端平台,用户通过电脑或手机 APP 即可远程查看。在城市及周边地区、交通沿线等基站覆盖良好的区域,蜂窝网络传输稳定性强,单条数据传输时延通常低于 1 秒。但在偏远山区、荒漠、海洋等无基站覆盖区域,该方式会因信号缺失而失效,且通信费用随数据量增加而上升,长期野外监测需考虑成本问题。

卫星通信传输是环境下的 “保底方案",主要包括北斗、GPS、铱星等卫星系统。其中北斗短报文功能在国内应用最为广泛,支持在无公网环境下实现双向数据传输,单条报文可传输 1000 汉字以内的数据,特别适合青藏高原、远洋科考等偏远场景。铱星等全球卫星通信系统则能实现全球覆盖,但设备成本较高,通信费用也更为昂贵。卫星传输的优势在于不受地理环境限制,即使在地震、洪水等灾害导致地面通信中断时,仍能保持数据链路畅通。但其缺点也较为明显,受卫星过境时间限制,数据传输存在一定时延(通常为几分钟至几十分钟),且在暴雨、浓雾等恶劣天气下可能出现信号衰减。

短距离无线通信多用于近距离组网和本地数据读取,常见技术包括 LoRa、蓝牙、Wi-Fi 等。LoRa 技术以低功耗、长距离(空旷环境可达 10 公里)为特点,适合构建分布式监测网络,多个观测仪采集的数据通过 LoRa 网关汇总后再上传至云端,能大幅降低单点传输成本。蓝牙和 Wi-Fi 则适用于近距离数据导出,用户可通过手机或笔记本在设备附近(10-100 米)读取存储数据,适合临时巡检或设备调试。这类方式的优势是部署灵活、成本低廉,且无需支付通信流量费用;但传输距离有限,依赖本地网关或人工操作,无法实现真正的远程实时监测,多用于辅助传输或补充备份。

从稳定性和可靠性综合评估,卫星通信传输在环境下表现优,尤其是在灾害救援、极地科考等场景中,能在地面通信中断时保障数据链路畅通,是 “生命线" 级别的传输方案。而在基站覆盖良好的区域,4G/5G 蜂窝网络则以低时延、高带宽的优势成为,其成熟的网络架构和冗余设计能确保 99.9% 以上的通信成功率。LoRa 等短距离通信则适合作为辅助手段,在局部区域构建低成本监测网络。

实际应用中,高性能便携式气象观测仪通常采用 “多模通信自适应切换" 设计,优先使用蜂窝网络传输,无信号时自动切换至卫星通信,近距离支持 LoRa 组网和蓝牙调试,通过多种技术冗余保障数据不丢失。用户需根据监测区域的通信条件、数据实时性要求和成本预算综合选择,在偏远无网区域优先考虑卫星通信,城市及近郊场景则侧重蜂窝网络,分布式监测可搭配 LoRa 组网,通过组合方案实现稳定可靠的数据传输。